こんにちは。今回は骨粗鬆症の注射剤についてまとめてみました。骨粗鬆症の薬っていっぱいありますよね。『週に1回』『起床時内服』のように、特徴的な飲み方の薬がありますが、実は注射剤も特徴がいっぱい。しかも気づけば種類もいっぱい…。ということで、今回はいくつかまとめてみました。名前順ですよー。

イベニティ(R)皮下注シリンジ(105mg)

こちらは月に1回投与するモノクローナル抗体製剤になります。骨形成を抑制する因子であるスクレロスチンの形成を阻害することで骨形成を促す作用があります。箱には2本のシリンジが入っており、1回に2本皮下注します。こちらは最大投与回数が12回を決まっているため、投与する際は回数を数えなくてはいけません。投与部位は上腕部、腹部、大腿部です。冷所保存としているため、接種する30分前には冷蔵庫から出して常温にもどしておく必要があります。

テリボン(R)皮下注(56,5μg)

こちらは週1回皮下注する副甲状腺ホルモン製剤になります。骨芽細胞を活性化し骨形成を促進させる作用があります。

24ヶ月が最大投与回数になっているため、104回が上限となります。途中で一旦やめ、再開することも可能ですが、最大投与回数が決まっているため何回目で投与中止したか把握しておく必要があります。メーカーさんが回数を記録しておくノートを作っているので、それを患者さんに渡しておきましょう。常温保存です。ちなみに週2回自己注射する製剤もあります。

プラリア(R)皮下注用シリンジ(60mg)

こちらイベニティ同様、モノクローナル抗体製剤になりますが、投与間隔が半年に1回の製品になります。破骨細胞のRANKリガンドを得意的に阻害することで、破骨細胞が作られるのを抑制する作用があります。皮下注で投与します。副作用として低Ca血症が現れやすいため、Ca製剤などの併用が必要です。冷所保存です。

ボナロン(R)点滴静注(900μg)

こちらもビスホスホネート製剤ボナロンの点滴静注バージョンとなります。4週に1回、点滴バッグ100mLを30分以上かけて点滴静注します。常温保存になります。錠剤やゼリー製剤などもあります。

ボンビバ(R)静注シリンジ(1mg)

こちらは月に1回投与するビスホスホネート製剤です。ビスホスホネート製剤には骨芽細胞を活性化させる作用があります。箱の中には1本のシリンジが入っており、静脈内投与します。最大投与回数はとくにありません。常温保存になります。

リクラスト(R)点滴静注液(5mg)

こちらもビスホスホネート製剤の点滴静注製剤になりますが、投与間隔が年に1回となり、かなり間隔があきます。箱の中には100m Lのボトルが入っており,15分以上かけて点滴します。こちらも低カルシウム血症の副作用が起きやすいと言われているため要注意です。常温保存になります。

まとめ

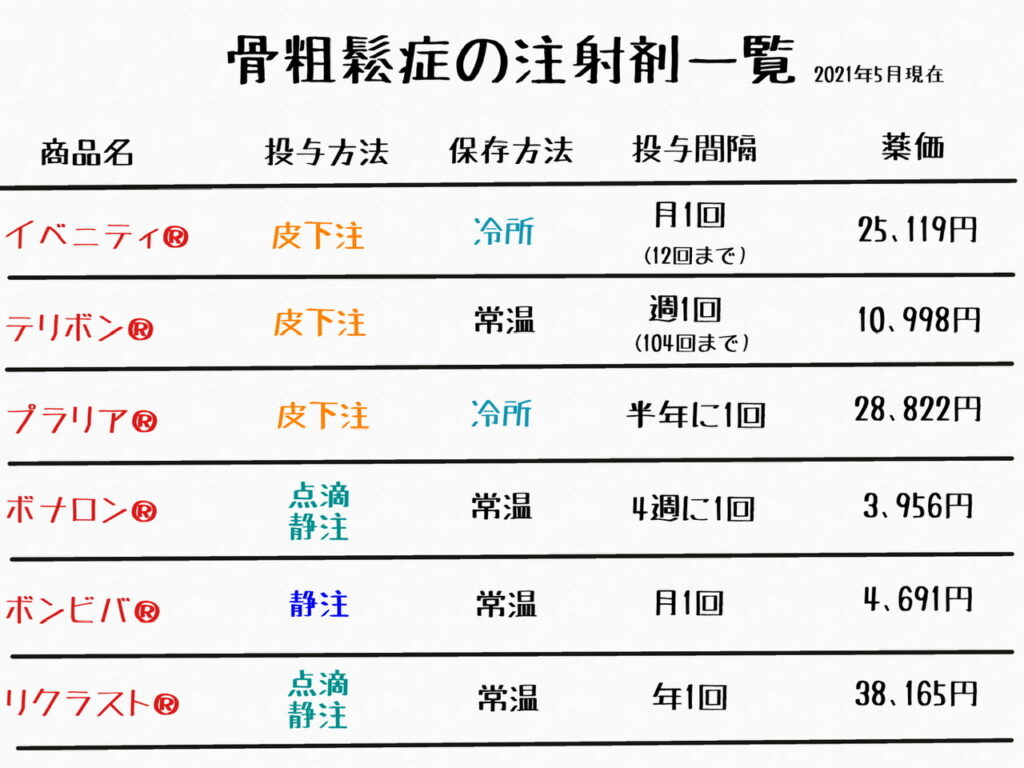

2021年5月現在の薬価も記載した表がこちらになります。

この表で見ると,リクラスト®︎の値段が1番高くなっています。しかし年に1回しか投与しないため,トータルで考えると1番安いのかも。

保存状態が冷所のものは,常温にしてから投与しなければいけないので投与30分前には冷蔵庫から出しておく必要があります。

点滴をしなければ行けない製剤は投与に時間がかかるため,時間に余裕を持って受診したほうがいいです。しかし点滴製剤のボナロン®︎は4週に1回,リクラスト®︎は年1回のため,毎週受診する必要はありません。皮下注射はすぐに投与が終わるため時間はかかりませんが,かなり値段が高いように思えます。

今回は骨粗鬆症治療薬の注射剤についてまとめてみました。たくさん種類があって困ってしまいますよね。でも逆に,たくさん種類があるからこそ患者さんの生活,性格に合った製剤もあるはずです。「毎週来たほうが忘れなくていい」「投与中に副作用が出たときにすぐ対応できるよう,点滴製剤がいい」など,さまざまな声があるかも知れません。骨粗鬆症治療薬といえば代表的なビスホスホネート製剤ですが,アレルギーや副作用でそれが使えない患者さんにも他の製剤を選択することができます。多種多様な製剤があるので,医師に相談してみましょう。